逆權侵佔的法律定義及概念

逆權侵佔是建基於普通法的法律概念,其定義為土地佔用者未經原業主同意,持續性地佔用對方的土地超過法定時限後,原業主便會立即喪失訴訟權利。而在另一方面,佔用者可以向法庭申請逆權侵佔,將土地據為己有,無需支付任何代價成為該土地的合法新業主。逆權侵佔不僅在法律上具有重要及特別意義,也反映了對土地所有權和使用權的平衡和保護。

逆權侵佔的法律基礎:

逆權侵佔的法律依據是《時效條例》(香港法例第 347 章)第 7 條,該條例明確界定了業主喪失起訴權的時限:| 土地類別 | 法定時限 | 成功門檻 |

|---|---|---|

| 私人土地 | 12 年 | 較為常見 |

| 官地(政府土地) | 60 年 | 極低(政府會定期巡查) |

一旦符合時限,原業主將喪失提出訴訟收回土地的權利,佔用人便可向法庭申請成為新業主。

成功申請逆權侵佔的四大核心要素

要成功申請逆權侵佔,佔用人必須證明已滿足以下所有條件,且持續達到法定的時限:-

實際佔有(Factual Possession):

佔用人須證明他對土地有實質的、排他性的控制,如同真正的業主一樣。這包括實際使用土地(例如耕種、居住、建造圍欄、設置門鎖、定期清理與維護等)。

-

佔有意圖(Intention to Possess):

佔用人表現出將該土地視為個人財產的意圖,並排除他人使用。證據如:支付物業費用(如差餉/地租)或安裝排他性設施(如鎖、圍欄)。

-

連續性(Continuity):

佔用行為必須持續不斷,不能有放棄或被驅逐的情況。舉例,原業主親自或透過第三者如律師發出律師信要求佔用者遷走。

-

未經許可(Adverse Nature):

法庭對逆權侵佔的所需意圖有著很高的要求,並對佔用人一方有著很高的舉證標準。 如業主同意佔用人佔用該土地,或佔用人已支付或有意圖支付租金予業主,這已缺乏侵佔該土地的所需意圖。

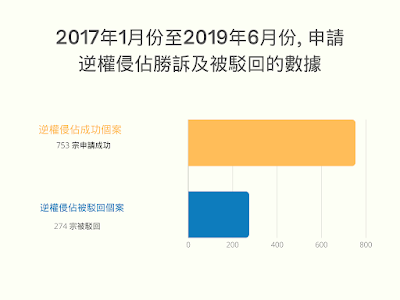

逆權侵佔一般會用作被收地時的抗辯理由,但佔用人當然可以主動向法庭申請逆權侵佔。佔用人首先要考慮勝訴的機會及所佔用土地的價值,來衡量是否值得提出法律訴訟。因為逆權侵佔的 訴訟程序 極為複雜及冗長, 佔用人需聘用律師處理並支付高昂的 律師費用。如申請敗訴的話,亦需支付原業主的律師費用。